津花火大会 2023の穴場はどこ?注意点や撮影ポイントを地元民が解説!

2023年の津花火大会は7月29日(土)に開催予定で、4年ぶりに通常規模での開催!この記事では穴場スポットの場所や注意点、撮影ポイント、駐車場や電車でのアクセス方法を地元民の私が解説します。

この記事の目次

- 1.津花火大会2023の概要

- 2.津花火大会の穴場はどこ?

- 3.穴場スポットの誤った情報に注意!

- 4.津花火大会の駐車場と注意点

- 5.電車でのアクセス

- 6.オススメのホテル

- 7.津花火大会の見どころ

- 8.オススメの撮影ポイント

- 9.花火を綺麗に撮る方法

- 10.撮影前のチェックリスト

津花火大会2023の概要

2023年で第70回を迎える津花火大会はコロナ禍前の規模で開催されます。

本日の早朝、津花火大会実行委員会のインスタグラムで開催予定と告知されました。

- 開催日:令和5年7月29日(土)

- 打ち上げ数:約5000発

- 打ち上げ時間:20時〜21時

- 有料席:なし(無料で鑑賞できます)

- 会場名:阿漕浦海岸沖南方(御殿場海岸からも観賞可能)

- 臨時駐車場1:ボートレース津:約2,000台・無料

- 臨時駐車場2:津市産業・スポーツセンター(サオリーナ):約1,000台・無料

※以下の地図は打ち上げ場所の目安です

2022年は縮小規模の開催で、打ち上げ時間が30分、花火は3000発でした。

2021年〜2022年は中止だったので、通常規模での開催は2019年以来、実に4年ぶりなので期待が高まります!

場所取りは津ボートの臨時駐車場が満車になる前(当日15時〜16時前後)に阿漕浦海岸や御殿場海岸で行うのが安心かもしれません。

津花火大会の穴場はどこ?

混雑を避けて鑑賞したい方にオススメの穴場スポットは御殿場海岸です。

2023/07/29(本日)の御殿場海岸。朝焼けが綺麗でした。

2023/07/29(本日)の御殿場海岸。朝焼けが綺麗でした。

御殿場海岸は打ち上げ場所となる阿漕浦海岸の隣にある海水浴場です。

臨時駐車場のボートレース津からは徒歩数分の距離と近く、広々とした砂浜なので混雑を避けやすいです。

御殿場海岸は打ち上げ場所から近い距離感なので、大迫力の花火を間近で感じられますよ。

穴場スポットの誤った情報に注意!

「津花火大会 穴場」とGoogleで検索すると、さまざまな情報ブログがヒットしますが、その中には誤った情報がありました。

津花火大会実行委員会や施設が公開している資料を元に、正確な情報をここでお伝えします。

① 津ラッツでの鑑賞について

津ラッツは様々なお店があるショッピングモールで、御殿場海岸に隣接しています。

この「津ラッツ」を穴場スポットと紹介する情報ブログが多数見られますが、正しくは津ラッツの屋上駐車場が花火の鑑賞スポットとして7月29日(土)限定で16時から開放されます。※花火大会延期の場合は7月30日(日)

津ラッツの屋上駐車場で花火を鑑賞される際は、津ラッツ内のお店でのお買い物もぜひお楽しみください。

津ラッツ最寄りの花火大会専用の駐車場は津ボートです。

② 津なぎさまちでの鑑賞について

津なぎさまち(津エアポートライン)は打ち上げ会場の阿漕浦海岸に隣接する高速船乗り場です。

ここを花火鑑賞の穴場スポットと紹介する情報ブログの中には「駐車場も利用できる」と記載するサイトがいくつかありました。

津花火大会実行委員会が配布する「交通規制のお知らせ」のパンフレットによると👇

「なぎさまちご利用者および地元住民以外の車両侵入はご遠慮ください」

と記載されているため、花火鑑賞目的での駐車場利用は控えましょう。

また、津エアポートライン公式サイトでは「高速船ご利用者以外の方の車輌進入はお控え下さい。」と2023年7月19日に告知されています。

③ 長谷山での鑑賞について

長谷山の展望スポットから焦点距離180mmで撮影

長谷山の展望スポットから焦点距離180mmで撮影

長谷山は津市街を見渡せる展望スポットで、山頂の標高は約320mです。

超望遠レンズを使用すれば、遠くに見える阿漕浦海岸を撮影できるため、津花火大会の俯瞰撮影スポットとしても知られています。

ただ、ここから肉眼で鑑賞すると花火が小さく見えるほど打ち上げ会場から距離が離れています。

「長谷山は穴場スポット」という情報だけを鵜呑みにすると、鑑賞目的の方はガッカリするかもしれないのでご注意ください。

また、ここで撮影する場合の注意点としては、草木が生い茂っている影響で、花火大会の会場が草木で隠れて見えない可能性もあります。

さらに、夏場はアブが大量にいるので、花火の鑑賞には最適ではありません。

④ テニスコート2階が穴場と紹介するブログが多い

場所の明言は避けますが、会場周辺のテニスコート2階が花火鑑賞の穴場スポットとして紹介する情報ブログが非常に多い現状です。

テニスコートはテニスの鑑賞だけに留めましょう。

津花火大会の駐車場と注意点

津花火大会で無料開放される臨時駐車場は2つあり、次で紹介するボートレース津が会場最寄りになります。

① ボートレース津

ボートレース津は津市にある競艇場で、国道23号線沿いにあるのでアクセスしやすい立地です。

花火大会当日のみ、ボートレース津の駐車場が無料の臨時駐車場となり、2000台停めることができます。

2022年は19時に駐車場が満車になったので、今年行かれる方は15時〜16時前後に行くと安心かもしれません。

駐車場から打ち上げ会場まで徒歩15分ほどの距離です。

本日(7/29)7時半に訪れたところ、すでに駐車場へ入れる状態でしたよ。

花火大会当日は交通規制あり

駐車場周辺は交通規制される時間帯や区間があります。

詳細は津花火大会実行員会が公開する「交通規制のお知らせ(PDF)」を事前にチェックしましょう。

② 津市産業・スポーツセンター(サオリーナ)

津市産業・スポーツセンター(サオリーナ)は会場から最も遠い臨時駐車場ですが、ここから臨時のシャトルバスが運行されます。

料金は大人片道230円で、16時〜20時に主路運行され、津なぎさまち近くのバス停「乙部朝日バス停」で下車します。

「乙部朝日バス停」から打ち上げ会場まで徒歩20分ほどです。

帰りのバスは22時が最終なので、それまでに「乙部朝日バス停」へ向いましょう。

普段よりも増便されてバスが運行されているので、バス停での待ち時間はそこまで長くないと思います。

電車でのアクセス

電車でのアクセスはJR阿漕駅に下車して、そこから会場まで徒歩で向かうのがオススメ!

関西・愛知方面から近鉄電車で来られる方は近鉄の津駅で下車し、改札を出てJR紀勢本線の津駅 → 阿漕駅で行くのがスムーズです。

道中は多数のコンビニやイオン(ザ・ビッグ)がありますので、飲料は現地調達する方が荷物を減らせますよ。

電車で帰るメリット

阿漕駅から会場まで徒歩25分ほどの距離ですが、会場から車で帰ると30分〜1時間ほど渋滞で立ち往生する可能性があり、徒歩と列車の方が早く帰れる場合があります。

2022年は花火終了後、会場近くの国道23号線が渋滞しました。

阿漕駅からの列車本数は近鉄ほど多くないので、近鉄電車を経由する方は近鉄の津新町駅まで歩くのもありです。

会場から津新町駅まで徒歩30〜40分ほどです。

オススメのホテル

津花火大会の会場から近いホテルやアクセスに便利なホテルを紹介!

- ホテル キャッスルイン津【会場まで徒歩25分】

- ホテル津センターパレス【会場まで徒歩34分】

- 天然温泉 けやきの湯 ドーミーイン津【津駅の近く】

- ホテル ザ・グランコート津西【津駅の近く】

- 三交イン津駅前〜四季乃湯〜【津駅の近く】

花火終わりの余韻に浸っていると終電を逃す可能性もあるので、遠方の方は宿泊がオススメ👍

津花火大会の見どころ

① 色鮮やかなスターマインが多い

津花火大会は彩り豊かな花火が連発して上がる「スターマイン」が見どころ!

初っ端から迫力満天のスターマインを打ち上げるケースがこれまで多かったので、最初から身構えておきましょう。

2023年は初っ端からカウントダウン花火が3発、その後に70発の花火が打ち上がる予定です。

例年通りの規模で開催されるので、去年以上に大迫力の花火を楽しめると思います。

② 美しい彩色千輪菊

彩色千輪菊とは、彩り豊かな花火が一度にたくさん打ち上がり、まるで菊の花のように見えるスターマインのことを指します。

カメラマンの間では、「彩色千輪」と呼ばれることが多く、SNSにアップされる花火大会の画像はフィナーレよりも彩色千輪の方が多かったりします。

コロナ前に開催された2019年の彩色千輪は「レモンスカッシュ」という名前で披露されました👇

その名の通り、青と黄色の美しい彩色千輪だったのですが、当時は真夏の暑さだったのでレモンスカッシュのカクテルが飲みたくなりました笑

2022年はシリーズ6の「全部、青い」が彩色千輪として披露されました👇

医療従事者に向けての感謝の意味をする全面青色の花火が披露されました。

孔雀のように羽を広げる姿はとっても美しい!

例年の彩色千輪と比べると、縦に長いのが分かります👇

上記は2018年に打ち上がった彩色千輪菊なのですが、横に広い花火でした。

2022年は市街地からでも鑑賞できるように、高さのある縦長の彩色千輪になったのだと思います。

2023年はどんな彩色千輪菊が登場するか楽しみですね。

③ 圧巻の海上自爆

4年ぶりに海上自爆が復活し、第70回を記念して連続70発の海上自爆が披露されます。

さらに、海上自爆と垂直に打ち上がる花火の同時披露もあるようなので、空と海上での花火の共演に大注目です。

オススメの撮影ポイント

せっかく綺麗に撮れても、花火の一部が画面からはみ出たら勿体ないです。

そこで、オススメの撮影ポイントごとの焦点距離をお伝えします👇

※以下、フルサイズ機で撮影した焦点距離になります

海辺:16mm

海辺で撮ると海面が広く映るので、海面に反射する花火を撮れます。

上記写真は16mmで撮影したのですが、写真上部のギリギリまで花火が映ったので、より大きい花火が来たら見切れてしまいます。

なので、初っ端に突然はじまったスターマインは、見事に見切れました!

そのため、海辺は16mmであっても見切れることがあるので、少し離れた砂浜で撮るのがオススメです。

Google Mapsで撮影場所を解説すると、赤いピンの位置で撮影しました。

これよりもっと後ろ側(防波堤に近い側)で撮影すれば良かったな・・・と今でも悔いが残ります。

潮の満ち引きに注意

花火の打ち上げ時間が満潮時刻の場合、波がどんどん迫ってきます。

津市の潮見表が分かるサイトを事前に見た上で場所を選びましょう。

波打ち際で場所取りをする方はとくに要注意です。

花火の開催時間になったら、レジャーシートや三脚が海の中...なんてことも。

防波堤近くの砂浜:20〜24mm

御殿場海岸・阿漕浦海岸の出入口には防波堤が広範囲に続き、その先に砂浜が広がります。

その防波堤を越えて少し歩いたところの砂浜で撮るのがオススメポイント!

海辺から程よく離れているので、焦点距離が20〜24mmでもスターマインを撮影できました。※上記写真

Google Mapsで撮影場所を解説すると、赤いピンの位置で撮影しました。

堤防近くの砂浜は小高いので、海面がよく映るポイントもあります。

会場周辺の公園や建物:25mm〜50mm

津花火大会は市街地からでも鑑賞できるほど、花火が高く上がります。

会場から1km以内の公園や建物から鑑賞する場合は25〜50mmで撮影できます。

※上記写真は津市内の某所の屋上から撮影

花火を綺麗に撮る方法

津花火大会を綺麗に撮る方法を5つに分けて紹介!

- ① 三脚とレリーズを準備

- ② 長時間露光で花火を撮る

- ③ 花火撮影用のカメラ設定

- ④ ホワイトバランス

- ⑤ NDフィルターで白飛び対策

失敗例を元に紹介するので、ご参考になれば幸いです。

① 三脚とレリーズを準備

花火を撮影するにはカメラを固定する三脚と、シャッターのスイッチを手で握れるレリーズが必須です。

レリーズとはカメラと外部接続できるリモートスイッチのことで、カメラの第二のシャッターボタンになる道具です。

上記画像がレリーズです。純正のものを買うと2000〜3000円ほどしますが、1000円以下で買える非純正のものを使用しています。

私が使っているのはROWA JAPAN製のレリーズで、Amazonで1個720円で買いました。

なぜレリーズが必要か?

カメラを三脚で固定しても、シャッターボタンを手で押すと、カメラ本体が微量に揺れることがあります。

この揺れを防ぐ目的で使うのがレリーズで、カメラに直接触れずにシャッターボタンを押せる優れものです。

レリーズはカメラの機種ごとによってプラグの形状が違うので、お手持ちのカメラに対応したレリーズを購入しましょう。

花火大会にオススメの三脚

オススメの三脚はパイプ径(脚の太さ)が20mm〜26mmのものです。

脚が太いほど風に強く安定性が増しますが、太すぎると重量が増すのでご注意を。

上記は楽天で大人気の三脚で、パイプ径20mmとコンパクトながら丈夫なのでオススメ!

なぜ三脚とレリーズが必要か?

スマホのカメラでも花火の写真は撮れるのですが、下記のような花火を撮るなら三脚+カメラ+レリーズがオススメ。

では、その理由を紐解いていきましょう。

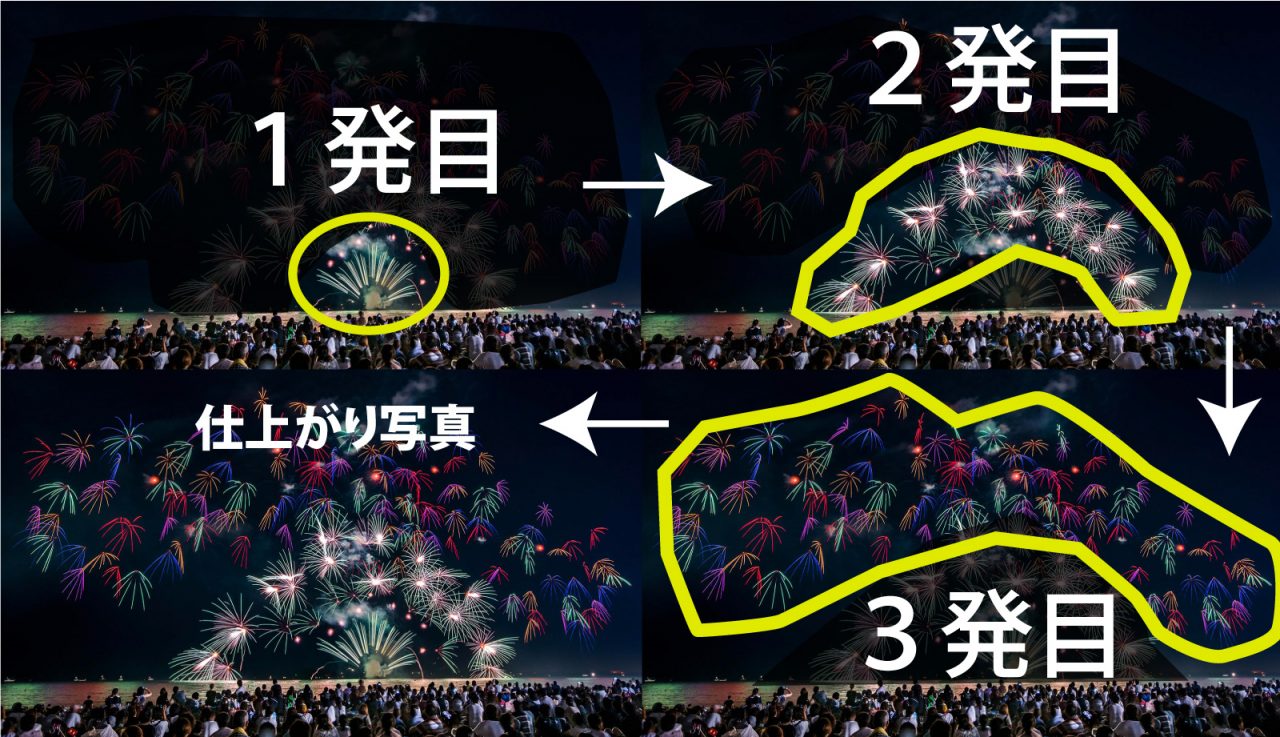

上記花火は一度に全て打ち上がった花火を撮ったものではなく、3つの花火を1枚に撮り収めたものです。

「え?どういうこと?」と思ったアナタに、種明かしの解説画像をご覧いただきましょう👇

「つまり、花火写真って合成なの?」と思うかもしれませんが、極論はそういうことです笑

形状の異なる花火がいくつも映っている写真は、複数の花火を1枚にまとめた写真であることが多いです。

では、どうやって複数の花火を1枚にまとめるか・・・ですが、ここでレリーズと三脚の登場です!

三脚にカメラを固定&レリーズでシャッターボタンを押しっぱなしにする「長時間露光」という手法で撮影します。

それでは、長時間露光での撮影方法を次で解説します。

② 長時間露光で花火を撮る

長時間露光とは1秒〜30秒と、シャッターボタンを長く押し続けて撮影する方法です。

この方法で撮ると、シャッターボタンをずっと押している間の光景が写真に映ります。

例えば、下記の花火はシャッターボタンを8秒間、押しっぱなしにして撮影しました。

この花火は一度に打ち上がった花火ではなく、2つの花火が打ち上がった光景を1枚に撮り収めたものです。

先ほど解説した花火の画像と同じイメージです。

では、シャッターを押し続けた8秒間に何が起きていたかを次の画像で解説しましょう。

0秒〜2秒

1発目の花火が発射されてすぐにシャッターボタン(レリーズ)を押しました。このとき、まだ花火が大きく開いていません。

3〜5秒

1発目の花火が開き、赤・オレンジ・黄色・緑・青と、虹色の花火が打ち上がりました。

このとき、シャッターボタンはまだ押しっぱなしです。

6〜8秒

1発目の花火が打ち終わったあとに、2発目が打ち上がりました。

彩り豊かな彩色千輪菊です。この花火は2017年の津花火大会で撮影しました。

2発目の花火が完全に消えるまでシャッターボタンを押し続けます。

8秒の長時間露光で撮れた花火👇

2発の花火が打ち終えたタイミングでシャッターボタンを離すと・・・上記写真が撮れているのです!

これが長時間露光という方法でして、シャッターを押している間に打ち上がった全ての花火を1枚に撮り納めることができます。

花火大会が始まってから終わるまでずーーーとシャッターボタンを押していたら、打ち上がった花火全てが映ります笑

ただそうすると、いろんな花火が重なって映るので、綺麗な花火が台無しになることも👇

上記写真はその一例ですが、花火の量が多すぎてごちゃごちゃした写真になるかもしれません。

なので、長時間露光は「シャッターを押すタイミング」と「シャッターを離すタイミング」が肝心!ということです。

私がよくやっているのは、花火が開いた場所を頭で覚えておきながら「これくらいの花火の量が綺麗かな?」と思うタイミングでシャッターボタンを離します。

上記写真なら、緑の花火が2発打ち上がったあと、さらにもう2発上空に花火が打ち上がって、それが消えるタイミングでシャッターボタンを離しました。

以上が長時間露光で花火を撮る方法です。

文章と写真では伝わりづらいかもですが、花火撮影は失敗してなんぼの実践あるのみです❗

次はカメラの設定方法を紹介します。

③ 花火撮影用のカメラ設定

バルブモードにする

花火を撮るにはカメラの撮影モードを「バルブ」にします。

バルブとは、シャッターを押す時間を自分で決めることができるモードで、先ほど解説した長時間露光の撮影が行なえます。

カメラ上部にある撮影モードのダイヤルを「B」にすることで、バルブモードに切り替えることができます。

カメラによっては「B」というダイヤルがなく、「M(マニュアル)」にダイヤルを合わせた後、メニュー画面からシャッタースピードを「BLUB」に設定する機種もあります。

BLUBの設定方法が分からない場合はカメラの取り扱い説明書を読み直しましょう。

F値・ISOの設定

単発の花火なら、下記の設定で花火が綺麗に撮れるでしょう。

- オススメのF値:F8〜F13

- オススメのISO:ISO100

F値の数値を大きくすることで、花火が明るく映りすぎるのを防止できます。

ただ、F値を大きくしすぎると花火の画質が低下して、ボヤッとした映りになるので、F11・ISO100でまずはチャレンジしてみましょう。

花火が明るく映りすぎていたらF12〜F14に変更、花火が暗く映っていたらF8〜10に変更しましょう👍

しかし、花火が連発して上がるスターマインはとても明るいので、F14でも明るく映りすぎてしまうことがあります👇

この真っ白に映る現象を「白飛び」と言います。写真加工で明るさを下げても、どうにもならない失敗作です笑

これを防止する方法としては、F18〜F21で撮影する、NDフィルターを使う、のどちらかが有効的です。

F18〜21で撮影すると、花火の明るさを抑えることができるのですが、花火の画質が低下してしまいます。

そこでNDフィルターの登場です!これは上級者向けなので、記事後半でNDフィルターの活用方法を紹介します。

マニュアルフォーカス(MF)でピントをあわせる

ピントを自ら調整するマニュアルフォーカス(MF)モードにして、撮影を行います。

レンズ側にAF・MFのスイッチがあれば、MF側にすればOK!

スタビライザー(STABILIZER)のスイッチがあるレンズはOFFにしましょう。

スタビライザーは手ブレを軽減する機能なのですが、三脚につけた状態でONにすると誤動作して花火がブレてしまうことがあるのでOFFにしましょう。

レンズのメーカーによってスタビライザーの名称が異なることも覚えておくと便利です。

- IS・スタビライザー:CANON

- VR:ニコン

- VC:タムロン

- OS:シグマ

- SR:ペンタックス

花火にピントを合わせる

ピント合わせが花火撮影で一番大事なポイント!と言っても過言ではありません。

明るい時間帯に会場入りした方は、海に浮かぶ発射台にピントを合わせて待機しましょう。

暗い時間帯に会場入りした方は、発射台の近くにある船や灯台の光にピントを合わせればOKです・・・と言っても、明かりが小さすぎてピントを合わせるのは難しいです。

その場合、オートフォーカス(AF)モードで打ち上がる花火にピントを合わせ、ピントが合ったタイミングでマニュアルフォーカス(MF)にするという手法も有効です。

地味な作業ですが、ピントがブレていると花火がボヤッと映って台無しになります👇

上記写真をご覧いただくと、ピントが合っていない花火は中心部がボヤッとしているのが分かると思います。

なので、明るい時間帯に会場入りするのは「花火の発射台にピントを合わせる」という目的でも有効です。

④ ホワイトバランス

花火撮影でのホワイトバランスは下記のいずれかがオススメです

- 蛍光灯

- 太陽光

それぞれの違いですが、蛍光灯にすると花火がより白っぽく映り、太陽光にするとより黄色く映ります👇

上記は同じ写真でホワイトバランスを比較したものですが、蛍光灯のほうがより色鮮やかに見えませんか?

このとき、肉眼で見た色合いに近いのは蛍光灯でした。

青・緑・赤の色合いがよりはっきりと見えるホワイトバランスは蛍光灯・電球と言われています。

続いて、津花火大会フィナーレのホワイトバランスを比較です。

肉眼で見た色合いに近いのは太陽光だったのですが、写真映りで行くと蛍光灯のほうが私は好きです。

目安としては、青・緑・赤の色合いをよりはっきりと写したい場合は蛍光灯、より黄色く写して迫力を増したい場合は太陽光...でしょうか。

RAWで撮影すると、あとでホワイトバランスを自由に変えられるので、ホワイトバランスの失敗を防げますよ。

⑤ NDフィルターを使おう

NDフィルターに興味のある方はND8をレンズに装着して、F8・ISO200で撮るのが私のオススメです。

NDフィルターは花火の明かりを軽減(減光)でき、明るく映りすぎる「白飛び」を防ぐことができます。

例えると、車を運転中に太陽が眩しかったらサングラスをかける行為と似ています。

花火が眩しく映りすぎないようにNDフィルターを装着する・・・というイメージです

そうすることで、物凄い明るいスターマインの白飛びを防ぐことができます👇

上記写真ですと、ND8をレンズに装着した場合はF8でも白飛びが起きず、NDなしのスターマインはF11でも白飛びが起きています。

レンズによってはF11で撮るよりもF8で撮るほうが解像感のある写真が撮れるので、高画質・白飛び防止の目的でNDフィルターを装着するメリットがあります。

NDフィルターには光を減光する度合いによって数値が変わり、ND4・ND8・ND16と様々です。

ここでは詳しく解説しませんが、ND8のフィルターが個人的にオススメです👍

撮影前のチェックリスト

私が花火前に失敗したことを下記にまとめました。

- カメラの電源ONのままでバッテリー残量小

- SDカードが入ってない

- 三脚で手ブレ補正ONのまま撮影

- 長時間ノイズ削減をONで次の写真を撮り逃がす

- クイックシューを忘れる・紛失

- その場で三脚壊れる

- ピントが最後まで合ってなかった

- メモリーカードの容量いっぱいで撮り逃がす

- 海辺で撮影していたら潮が満ちてきて移動

- 脚の細い三脚だったため、強風で全部ブレる

- レリーズを忘れる

- レリーズが壊れていた

- レンズに指紋付いてるのを忘れ、画質低下

- すぐ近くに電灯があって、レンズに光が映り込む

- トイレを我慢してちびりそうになる

- 水分補給を忘れて喉がカラカラになる

- F10で撮影して白飛びした

上記のことを経験しなければ、おそらく花火撮影は成功に近づきます。

いよいよ今週土曜日(7/29)に開催ですね♫

いい写真が撮れることを祈っております。

いかがでしたでしょうか

かなり長文の記事でしたので、ここまで読んでくださった方は本当に嬉しいです!

それほど、津花火大会に情熱をお持ちの方だと思います✨

ここで紹介した写真は2017年〜2022年に撮影した過去5年分ですので、お役に立てましたら幸いです。

※撮影の際は周辺や後ろの人に配慮した上で、撮影しましょう。

津花火大会の情報

- 会場

- 阿漕浦海岸沖南方

- 住所

- 〒514-0811 三重県津市阿漕町津興

- 電話

- 050-3665-9650(津花火大会実行委員会事務局)

- 営業時間

- 2023年は7月29日(土)20時 〜 21時に開催

- 公共交通機関でのアクセス

- JR阿漕駅から徒歩25分

- 駐車場

- ボートレース津約2,000台

津市産業・スポーツセンター(サオリーナ)約1,000台 - サイト

- https://www.tsukanko.jp/event/1/